アイビー便り

BLOG

要介護・要支援認定における医学的評価の在り方 : 主治医意見書を中心とした制度設計過程の分析

- 2025年9月21日

- 院長のゆんたく

こんにちは、アイビー院長です。

今回の論文は、主治医意見書がどのような要介護認定制度設計を経て現在のかたちに

なったかを探るものです。

筆者の藤原理英子さんは大阪大学大学院理学研究科博士前期課程および大学院副専攻

プログラム「公共圏における科学技術政策」修了されています。

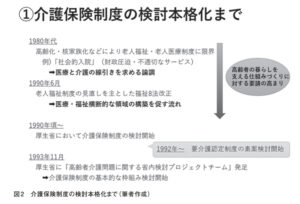

まず介護保険制度が検討され始めた道のりを見ています。

高齢化の進展とともに1980年代から老人福祉・老人医療制度の限界が生じてきました。

その代表的なものが高齢者の社会的入院です。これは家に介護者がいない、世間体や費用面を

考えて介護施設に入りたくない、といった社会的理由により医学的処置の必要性が低いにも

かかわらず長期入院することを言います。

社会的入院の医療費は年間5000億から1兆円にのぼって財政を圧迫するとともに、不適切な

医療サービスと劣悪な環境!で高齢者が寝たきりになるなど、大きな社会問題となっていました。

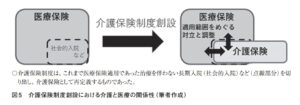

そのような経緯で医療と介護の線引きを求める動きがあり、下図にあるように、これまで医療行為

として行ってきたものを介護へと切り離すことが介護保険で制度化されました。

この過程で介護と医療の対立と調整があったと述べています。

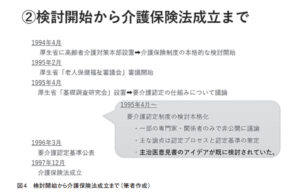

一方、要介護認定制度の議論は1995年4月に厚生省に設置された専門家や現場の代表からなる

「基礎調査研究会」で行われました。

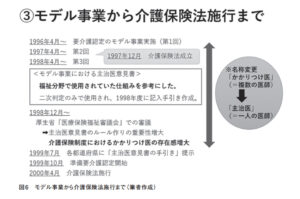

制度制定のためのモデル事業は1996年4月から行われ、意見書も当初より使われていましたが運用上の

問題からかかりつけ医の意見書ではなく主治医意見書となっています。

かかりつけ医とは、「なんでも相談できるうえ、最新の医療情報を熟知して、必要な時には領域別専門医・

医療機関を紹介でき、身近で頼りになる、地域医療・保健・福祉を担う総合的な能力を有する医師」です。

かかりつけ医が複数いたとしても主にみる医師が主治医と言えるのではないかと思います。

論文中で主治医意見書は、介護のなかに医療の要素を組み込むものであり、上述した介護と医療の適用範囲

を巡る対立と調整の結果として導入されたと考えられる、と述べられています。

また日本医師会が、介護保険制度においてかかりつけ医の役割を高めていくことに大きな関心を寄せており、

その意向を反映させるものが主治医意見書である、とも述べられています。

もともとの始まりが医療保険での社会的入院であるため医療の関与を主張するのは自然なことだと思います。

そこで日本医師会の関与を「介護保険制度史―基本構想から法施行までー」で調べてみると、

医師会からの報告として

「介護を要する状態になる原因のほとんどが何らかの疾病によるものであることから、地域において高齢者の

医療に多くの実績をもつかかりつけ医の役割は極めて大きい」、「医療なくして高齢者介護はあり得ない

・・・(略)・・・かかりつけ医師を中心に、包括的ケアを提供する体制を整備することが必要である」とし、

高齢者介護の分野においても医師は積極的に関わるべき存在として位置づけられるべきとしている。

このように日本医師会としての基本スタンスを明確にした上で提案された具体的構想は、(ア)要介護認定

という、保険者による「保険給付決定」の考え方を基本とし、(イ)ケアチームにおいて、かかりつけ医師が

「そのメンバーの一人」として参加するという点で、医師に絶対的優位性を認めている医療保険制度とは

大きく異なり、日本医師会の伝統的な考え方も超えたものであった、と述べられています。

参考文献:

藤原理英子 要介護・要支援認定における医学的評価の在り方 : 主治医意見書を中心とした制度設計過程の分析

Co * Design 11巻 2022年

介護保険制度史研究会編著 介護保険制度史―基本構想から法施行までー 社会保険研究所 p120 2016年

カテゴリー

最近の投稿

月別アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年5月

- 2021年2月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年8月

- 2020年7月